政府の統計によると、我が国における65歳以上人口は3640万となり過去最多を記録しています(2021年現在)。

他方で、65歳以上の6人に1人は認知症であるというデータもあります。

ご本人の判断能力が低下してしまった場合には種々の問題(リスク)が発生し得ます。たとえば、ご家族が善意でご本人の預金を引き出してご本人の生活費に充てた場合には、後々、他のご家族の方から「不正出金だ」などとして訴訟を提起されるというリスクもあります。特に経営者の方にとっては、ご自身が財産管理を適切に行えなくなってしまうことは、ビジネス上も深刻な問題となるでしょう。

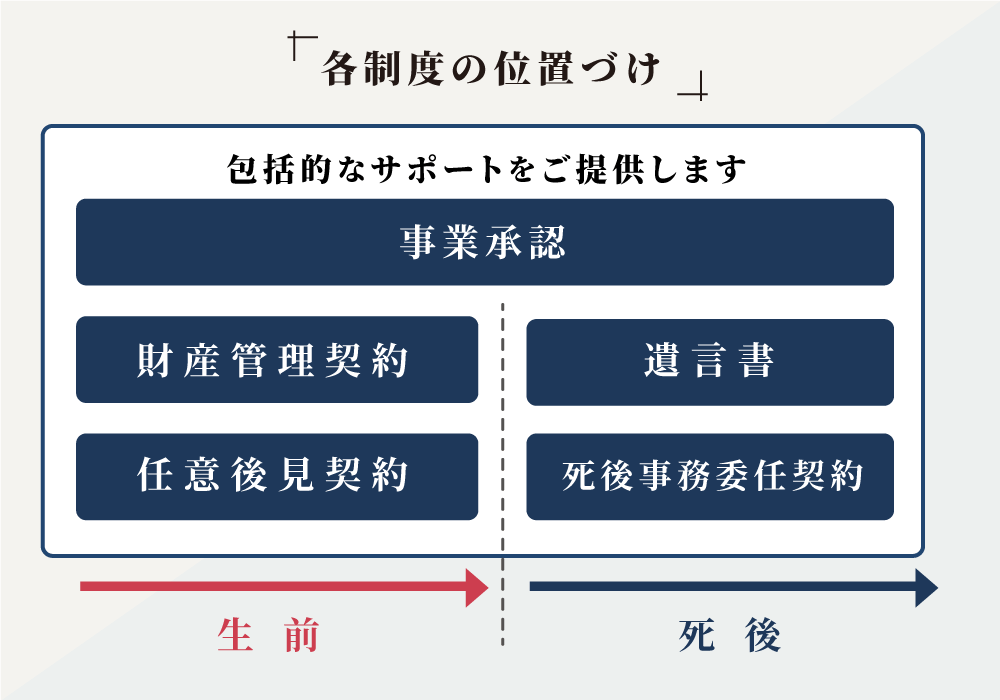

このような問題意識から、本コラムでは、判断能力が低下した場合の備えや老後・死後に関連する以下の法的制度を順にご紹介します。

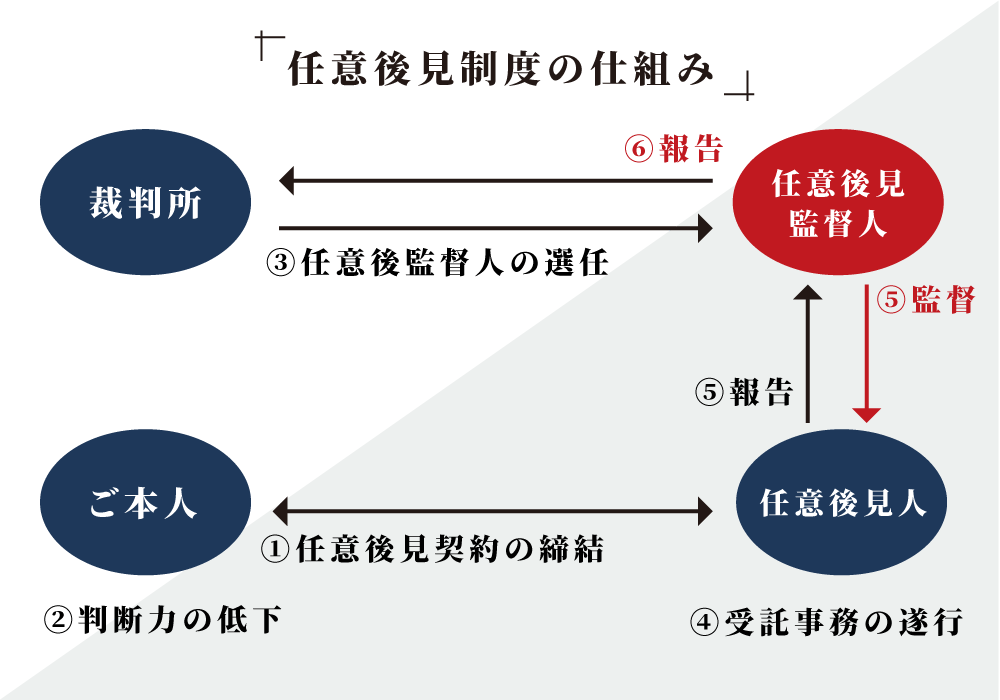

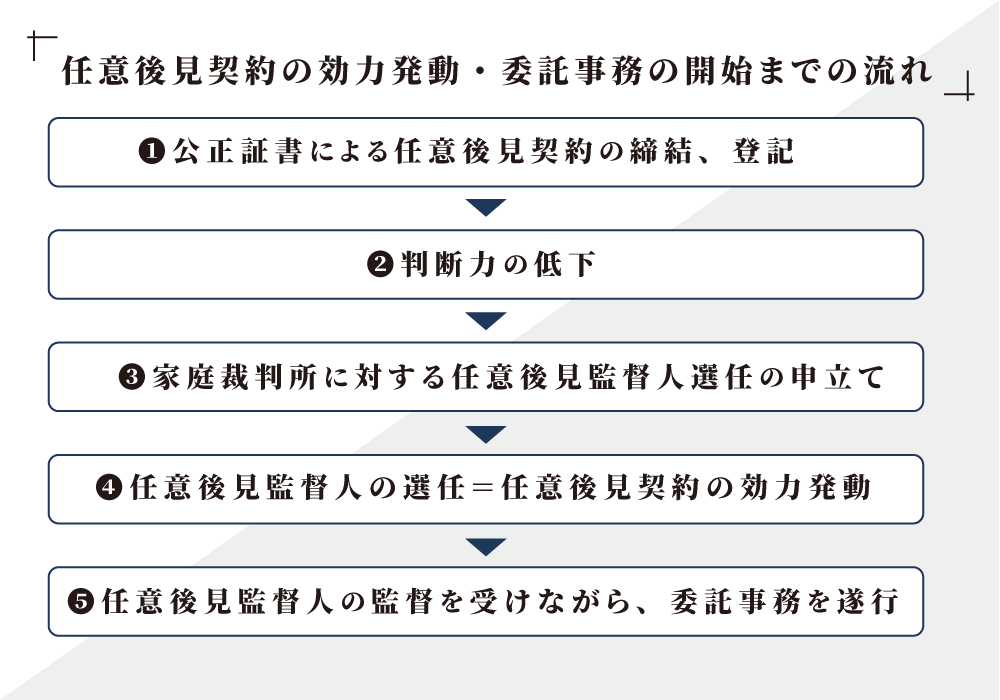

- 任意後見制度

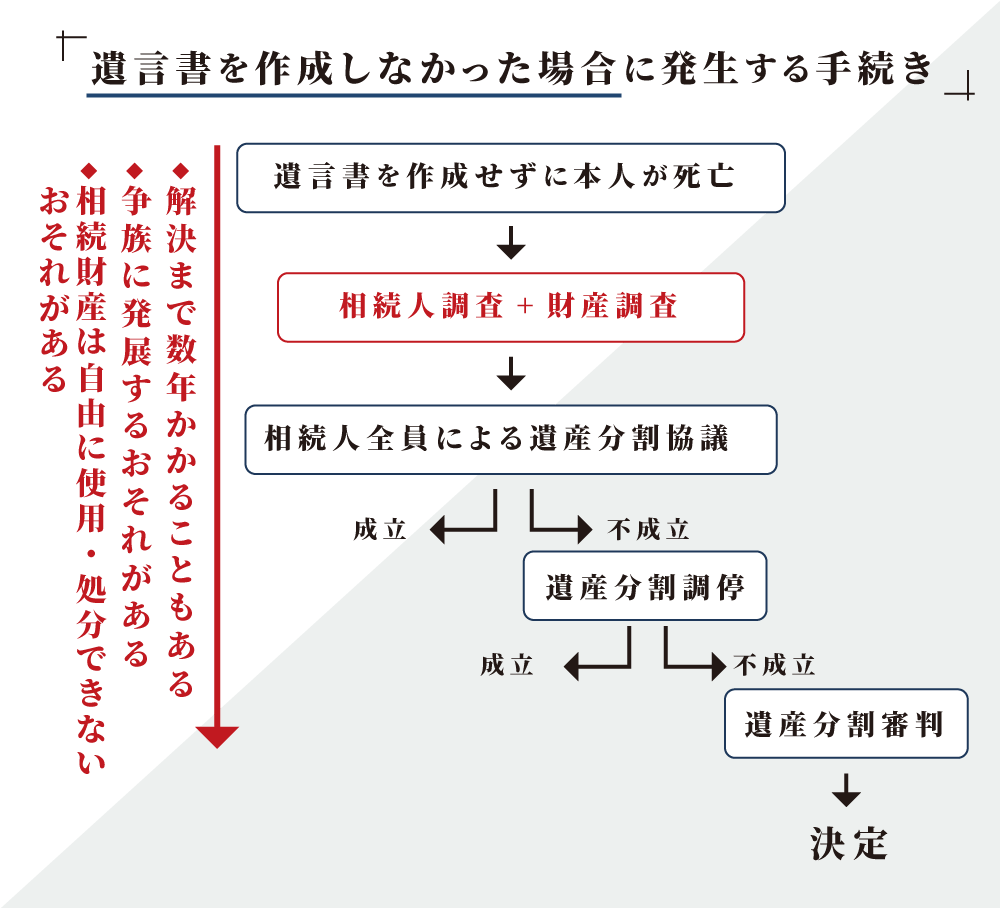

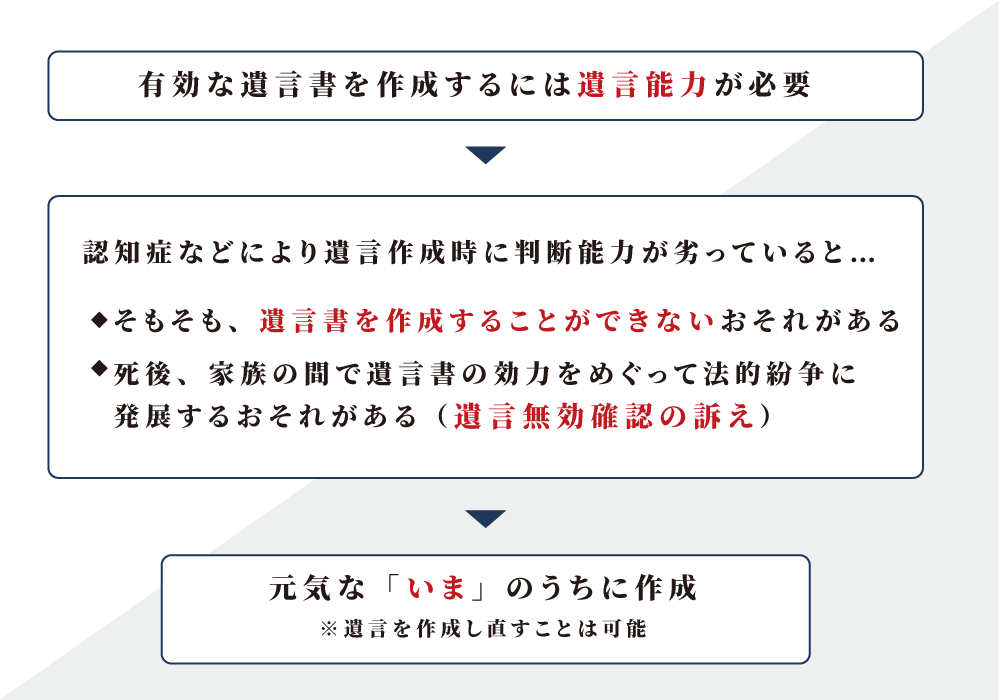

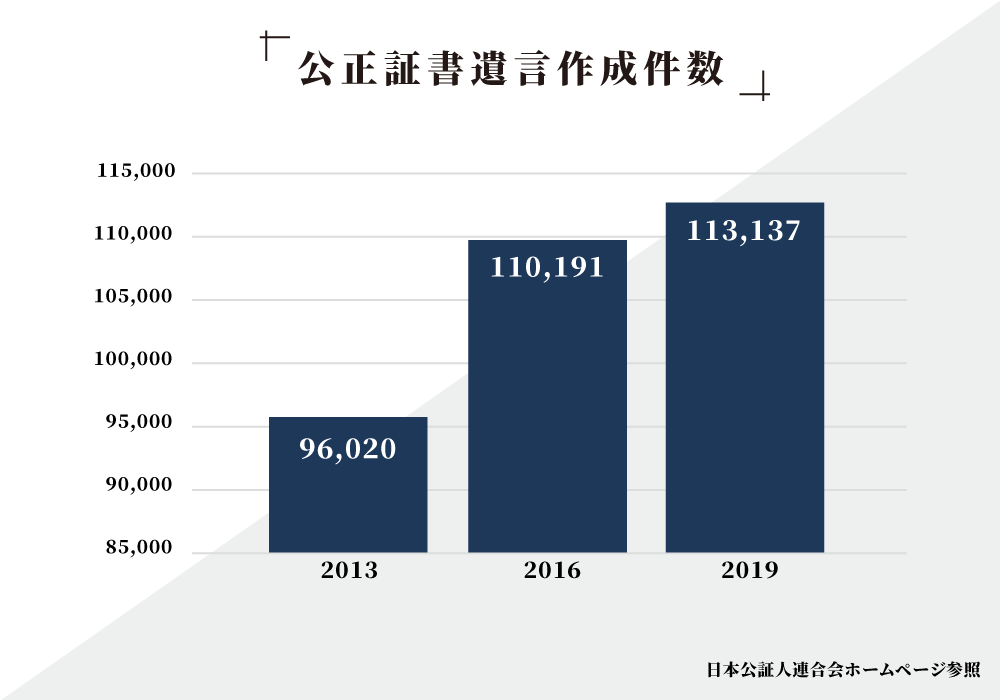

判断能力が低下したときの財産管理はどうなるのか?元気ないまだから利用できる制度をご紹介します。 - 遺言書

遺言書はなぜ重要なのか、遺言書はいつ作成すべきなのかについてご説明します。 - 死後事務委任

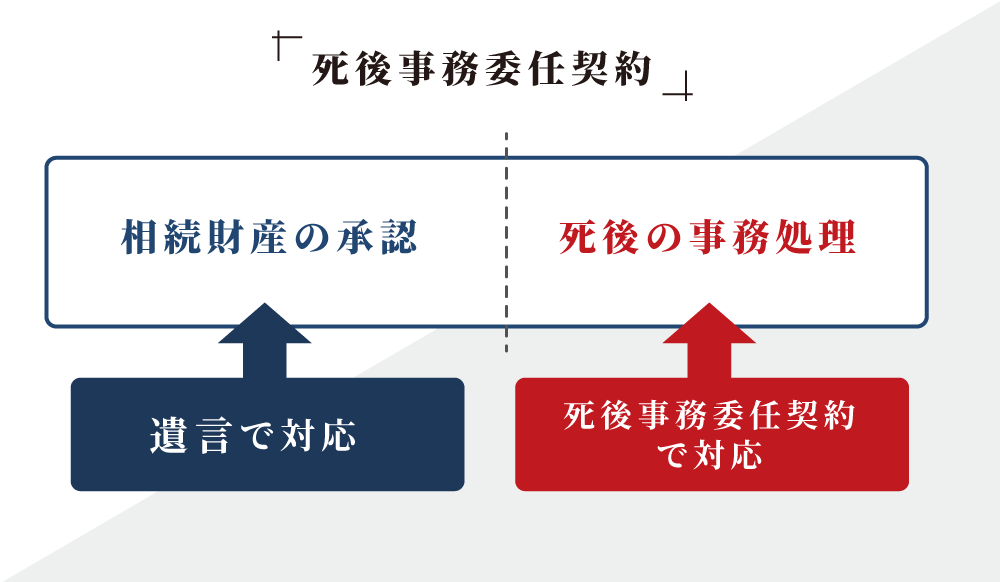

死後のペットの飼育、葬儀・散骨・納骨の方法、スマホ内の写真等のデータ処分などを委任することができます。 - 事業承継

大切に育てあげた会社をどのようなタイミングで、どのような方法で、誰に対して、承継させていくか、税務はどのように考えるべきかなど、事業の承継のあり方についてご説明します。

なお、ご紹介する内容はいずれも一般論にとどまるものであり、個々のご相談については個別にお問い合わせフォームまたはお電話からご予約・お尋ねいただければと存じます。